Table of Contents

1.この記事はこんな方におすすめ

✅ 整骨院・鍼灸・マッサージ院を運営している方

✅ ホームページやSNSを活用して集客している方

✅ 「これって広告に当たる?」「スタッフの投稿はセーフ?」と不安に感じている方

✅ 広告規制や表現のガイドラインが変わったことは知っているけど、具体的な見直しができていない方

✅ チラシや院内ポップ、MEO対策など多方面で広告を行っている方

今回の記事では、厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」の変更点をもとに、

「院内・SNSで実際に見直すべきポイント」をわかりやすく整理しています。

※本記事はガイドラインの内容をわかりやすく解説したものであり、

法的判断や行政対応のアドバイスを行うものではありません。

詳細な対応については、行政機関や専門士業(行政書士・弁護士など)へのご相談を推奨いたします。

~~あはき柔整広告ガイドライン改正に伴って広告やホームページの診断をしてほしいという経営者の皆さまへ~~

今回のガイドライン改正で厳しくなるのはわかるがなにを変えたらいいかわからない・・・

そんな方は下記より無料診断のお申込みをお願いいたします。

整骨院や整体院業界に特化した経営コンサルタントが集客面での診断なども併せて行います。

【無料経営相談はこちらから】

2.2025年2月18日、あはき柔整広告ガイドラインはこう変わった

2025年2月18日、厚生労働省より「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等に係る広告の適正化に関するガイドライン」が改訂・公表されました。

本ガイドラインは、いわゆる「あはき法」および「柔道整復師法」に基づき、国家資格者が行う広告活動に対する規制の運用方針をまとめたものです。

整骨院や鍼灸マッサージ院を運営されている先生方にとって、ホームページやSNS、チラシ・看板などを通じた情報発信は欠かせない時代ですが、その分「知らずに違反してしまうリスク」も高まっています。

ここでは、今回の改定で特に押さえておきたいポイントを整理します。

【1】広告とみなされる条件がより明確に

今回のガイドラインでは、以下の3つの条件をすべて満たす情報は「広告」と判断され、規制の対象となります。

-

患者を誘引する意図がある(誘引性)

-

施術所や施術者が特定できる(特定性)

-

誰でも閲覧可能な状態である(認知性)

このため、ホームページやSNS投稿、Googleビジネスプロフィール、LINE配信、院内掲示物、チラシ、ポップなども、内容によっては広告とみなされます。

これまで広告の対象外だと考えられていた媒体についても、改めてチェックが必要です。

【2】よくあるNG表現が明文化された

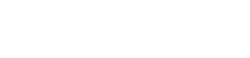

広告で使用できない表現について、従来よりもさらに具体的に記載されています。特に以下のような表現には注意が必要です。

・「必ず治る」「奇跡の回復」など、効果を断定する表現

・「○○流の特殊技術」「○○大学で学んだ」など、技能・経歴の強調

・「有名人も来院」「地域No.1」など、根拠のない優良性アピール

・「各種保険対応」「交通事故保険OK」など、誤解を与える保険関連表現

これらは、虚偽・誇大広告や比較優良広告とみなされ、行政指導や景品表示法違反の対象になる可能性があります。

【3】国家資格の表示は「正確に・誤解のないように」

広告上、表示してよい国家資格は以下のとおりです。

・柔道整復師

・あん摩マッサージ指圧師

・はり師

・きゅう師

たとえば、「国家資格を持つスタッフが対応します」といった表現は可能ですが、以下のような表記は不適切です。

・「医師と同等の国家資格」→ 資格の性質を誤認させる表現

・「国家資格の整体師」→ 整体師自体は国家資格ではないためNG

・「○○協会認定セラピスト」→ 民間資格は広告に使用できません

資格に関する表現は、利用者の誤解を招かないよう、常に正確かつ客観的である必要があります。

【4】無資格者の紹介やSNS運用にも注意

スタッフ紹介ページやSNSの投稿、ブログなどにおいても、以下のような表現は避けるべきとされています。

・「腰痛改善ストレッチを行います」

・「膝の痛みに効く手技を提供」

・「肩こり専門スタッフ在籍」

これらは、あたかも無資格者が治療行為を行っているような印象を与えるため、国家資格を持つ施術者と誤認されるおそれがあります。

無資格スタッフを紹介する場合は、「受付スタッフ」「トレーナー補助」など、役割を明確に記載することが大切です。

【5】表現の工夫で安心して発信を

禁止されている表現も、工夫次第で信頼感を損なわずに情報発信が可能です。以下は言い換えの例です。

・NG:「No.1整骨院!」

→ OK:「Google口コミ★4.8(2025年3月現在)」など、客観的な数値を添える

・NG:「奇跡の改善!」

→ OK:「丁寧なカウンセリングと施術が好評です」

・NG:「今だけ限定・残り2名!」

→ OK:「ご予約が埋まりやすいため、お早めにご連絡ください」

【6】参考資料(厚生労働省公式)

本記事は、厚生労働省が2025年2月18日に発表したガイドラインをもとに、整骨院経営者・実務者向けにわかりやすく再構成したものです。

詳細な内容は以下の資料をご確認ください。

▷ https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001412682.pdf

※掲載内容は法的助言を目的としたものではありません。個別のケースに関しては、行政機関や弁護士・行政書士など専門家への確認を推奨いたします。

~~あはき柔整広告ガイドライン改正に伴って広告やホームページの診断をしてほしいという経営者の皆さまへ~~

今回のガイドライン改正で厳しくなるのはわかるがなにを変えたらいいかわからない・・・

そんな方は下記より無料診断のお申込みをお願いいたします。

整骨院や整体院業界に特化した経営コンサルタントが集客面での診断なども併せて行います。

【無料経営相談はこちらから】

3.放置するとどうなる?広告違反リスクと現実的な影響

「あ、ウチのHPもSNSも、ちょっと危ないかも…」

そう思っても、「忙しいから後回しに」「うちはまだ大丈夫」と油断していませんか?

広告ガイドラインを知らずに放置していると、思わぬトラブルや集客の機会損失につながる可能性があります。

ここでは、実際に起きているケースや、気をつけたいリスクを紹介します。

【1】行政指導や是正勧告の対象になることも

虚偽・誇大広告、無資格者による誤認表現などが発覚すると、保健所や厚生局などから指導・改善命令が入ることがあります。

・ガイドラインに違反した表現を修正するよう通知が来る

・「一定期間で修正しなければ公表・ペナルティ」となる可能性も

特に、国家資格の誤認表現や“保険対応”の曖昧な記載は、注意されやすいポイントです。

【2】Googleビジネスプロフィール(MEO)や広告媒体での掲載停止

最近では、GoogleやSNS広告などのプラットフォーム側でも、医療・健康系の表現チェックが強化されています。

・MEO(Googleマップ)のアカウントが削除された

・リスティング広告やInstagram広告が停止された

・口コミ投稿が非表示にされた

このような事例が全国的に増えており、「集客の柱を失う」リスクも無視できません。

【3】患者・利用者からの通報・苦情も増えている

実は一番怖いのが、患者さんや競合他院からの通報です。

「〇〇整骨院って“必ず治る”って書いてるけど、大丈夫なの?」

「無資格のスタッフが“腰痛改善”って投稿してますよ」

こんな通報が入れば、即、監督官庁から調査や確認の連絡が来ることも…。

一度信頼を失ってしまうと、地域での評判や紹介にも影響します。

【4】スタッフやアルバイトのSNS投稿もリスク対象に

よくあるのが、「スタッフが個人のアカウントで何気なく投稿した内容」が問題になるケースです。

たとえば…

・「今日の患者さん、膝の痛みがスッと取れました!」

・「この技術、うちの先生にしかできません!」

→ 悪気はなくても、効果の断定や技能誇張になり、院全体が広告違反とみなされる可能性があります。

院長や広報担当者だけでなく、全スタッフへの教育とルール共有が必須の時代です。

【5】違反が続くと…地域連携・制度活用にも影響が

行政との信頼関係が損なわれると、以下のような場面にも悪影響が出るおそれがあります。

・介護・医療連携における評価低下

・行政主催の健康イベントや講座の講師依頼が来なくなる

・将来の制度活用(自費導入、保険の相談)に支障が出る可能性も

「誠実な運営」は地域医療の中で信頼を築くうえでの前提条件。

広告ガイドラインの順守は、単なるルール対応にとどまらず、“地域で長く選ばれる院”をつくる基礎でもあるのです。

このように、広告ルールを“知らなかった”“忙しくて後回し”にしてしまうことが、経営上の大きなリスクになりかねません。

次のパートでは、では実際に何から取り組めばよいのか?

「今すぐできるガイドライン対応の基本」をお伝えしていきます。

~~あはき柔整広告ガイドライン改正に伴って広告やホームページの診断をしてほしいという経営者の皆さまへ~~

今回のガイドライン改正で厳しくなるのはわかるがなにを変えたらいいかわからない・・・

そんな方は下記より無料診断のお申込みをお願いいたします。

整骨院や整体院業界に特化した経営コンサルタントが集客面での診断なども併せて行います。

【無料経営相談はこちらから】

4.まず取り組みたい基本的な広告見直しのステップ

ここまで読んで、「うちの広告、大丈夫かな…?」と少し不安になった先生も多いかもしれません。

でもご安心ください。広告の見直しは**“今からでも、段階的に”**取り組めば十分に間に合います。

このパートでは、院内でできる「広告点検・修正」の進め方を、できるだけシンプルにご紹介します。

【ステップ1】まずは“現状把握”から。どこに何を出している?

広告見直しは、いきなり修正から入るのではなく、まず**「棚卸し」から始めるのがコツ**です。

以下のような媒体を一覧にまとめてみましょう:

-

ホームページ(院の紹介、スタッフ紹介ページ)

-

SNSアカウント(Instagram、LINE、YouTubeなど)

-

Googleビジネスプロフィール(旧MEO)

-

チラシ・ポスター・看板

-

院内掲示物・POP

-

スタッフ個人の投稿(業務に関する内容)

➡ 「どこで、誰が、何を発信しているか」を洗い出すことで、対策の優先順位が見えてきます。

【ステップ2】広告ガイドラインに沿ってチェック

棚卸しが終わったら、次は**「どこがNGかもしくはグレーゾーンか」**をチェックしていきます。

特にチェックすべき代表的なポイントは以下の通りです:

-

「必ず治る」「即効性あり」など、効果の断定表現はないか

-

「有名人も来院」「○○式の特別な技術」など、誇大・優良誤認表現はないか

-

「各種保険取扱い」「交通事故対応」など、条件を省略した保険の表現はないか

-

スタッフ紹介で、無資格者が“施術”しているような印象を与えていないか

-

「口コミ1位」や「No.1」など、根拠のない数値や順位のアピールはないか

➡ ここは院長だけでなく、広報担当やスタッフにも一緒にチェックしてもらうと見落としを防げます。

【ステップ3】修正・言い換え例でリスクを回避

NGになりやすい表現も、伝え方を少し変えるだけで問題なく情報発信できます。

| NG表現 | OKな言い換え例 |

| 「神の手」「奇跡の施術」 | 「丁寧なカウンセリングと施術が好評です」 |

| 「No.1整骨院!」 | 「Google口コミ★4.8(2025年3月現在)」 |

| 「残り2名限定!」 | 「ご予約が埋まりやすいためお早めに」 |

| 「国家資格の整体師」 | 「柔道整復師による施術を行っています」 |

➡ 表現の自由度を損なわずに、**法令・ガイドラインに適した“安全な広告”**へとシフトしていきましょう。

【ステップ4】定期的な見直し体制を整える

広告は一度直して終わりではありません。制度はアップデートされますし、スタッフも日々投稿・接客を行います。

・3ヶ月に1回の点検日を設ける

・新しいチラシやSNS投稿は「事前チェック」を通す

・スタッフに対して簡単な広告ルール講習を行う(10分程度でもOK)

こうした小さな仕組みが、将来的なトラブル予防や“広告体質”の改善につながります。

広告見直しの第一歩は、「気づくこと」と「整理すること」から始まります。

すべて完璧にしようとせず、できるところから1つずつ進めることが大切です。

次のパートでは、広告ルールを整備したあとに「困ったときに相談できる相手」や「活用できる支援サービス」についてご紹介します。

~~あはき柔整広告ガイドライン改正に伴って広告やホームページの診断をしてほしいという経営者の皆さまへ~~

今回のガイドライン改正で厳しくなるのはわかるがなにを変えたらいいかわからない・・・

そんな方は下記より無料診断のお申込みをお願いいたします。

整骨院や整体院業界に特化した経営コンサルタントが集客面での診断なども併せて行います。

【無料経営相談はこちらから】

5.困ったときの相談先|自院だけで判断せず、プロの視点を活用しよう

広告ガイドラインの見直しは、院内である程度対応できる部分も多いですが、

「この表現って本当にOK?」「このチラシ、出して大丈夫?」といった判断に迷う場面も出てくるかと思います。

そんなときは、“頼れる外部の専門家”を活用することが安心・安全への近道です。

【1】まず確認したいのは「厚生労働省のガイドライン原文」

厚労省が発表している最新版のガイドライン(PDF)は、非常に丁寧に整理されており、信頼性のある一次情報です。

■ 公開URL(2025年2月18日発表)

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001412682.pdf

→ 表現がやや硬いですが、判断基準を確認したいときには非常に参考になります。

【2】行政書士・弁護士など、法律のプロに確認

「この表現が法的にOKかNGか?」というグレーな部分の最終判断は、

やはり士業(行政書士・弁護士など)への相談が確実です。

特に以下のようなケースでは、早めの相談が推奨されます。

-

「広告の一部に医療保険の記載をしたい」

-

「MEOやSNSで指摘されたことがある」

-

「同業他院から表現についてクレームが来た」

-

「無資格スタッフが多く、どう紹介してよいかわからない」

→ 法律上のトラブル回避や、トラブル発生後の対応にも的確なアドバイスをもらえます。

【3】整骨院・鍼灸院専門のコンサルタントへ相談

士業とは異なり、より「実務的・現場的な視点」で相談できるのが、業界専門のマーケティングコンサルタントや支援会社です。

例えば、

-

SNS運用の表現チェック

-

院内ポップやLINE配信のテンプレート見直し

-

「スタッフ教育用」のルールブック作成

-

他院の成功事例を参考にした表現アレンジ

など、具体的かつ実行可能なアドバイスをもらえることが大きなメリットです。

「院としてガイドライン対応しつつ、集客力を下げない表現がしたい」

そんなときに、非常に頼りになる存在です。

【4】チェックリストや無料レポートを活用する

支援会社や協会団体などが出している「広告チェックリスト」や「違反事例レポート」も、

スタッフ全体の意識向上や、自己点検ツールとしてとても便利です。

-

✅ 禁止ワード一覧

-

✅ 院内掲示物・SNS投稿チェックシート

-

✅ スタッフ用の5分研修シナリオ など

~~あはき柔整広告ガイドライン改正に伴って広告やホームページの診断をしてほしいという経営者の皆さまへ~~

今回のガイドライン改正で厳しくなるのはわかるがなにを変えたらいいかわからない・・・

そんな方は下記より無料診断のお申込みをお願いいたします。

整骨院や整体院業界に特化した経営コンサルタントが集客面での診断なども併せて行います。

【無料経営相談はこちらから】

まずは無料個別相談で整骨院経営のお悩みを解決!

弊社の整骨院・接骨院・整体院の経営専門のコンサルタントが、初回のみ無料で個別相談をご対応させて頂きます。

・売上を伸ばしたいが、何から始めればいいのかわからない

・患者様数を増やしたいが、何から始めればいいのかわからない

・採用をしたいが応募が全然こない

・事業拡大に伴い、育成環境や評価制度を整備したい

など、様々な経営のお悩みに対応しております。

是非、無料個別相談をご活用ください。

船井総研ならではの治療院経営の現場最新情報&ノウハウが満載の無料メールマガジン

自費治療で売上が月200万円以上UP!新規交通事故患者が毎月8名以上集まる!

その秘密を無料メルマガで大公開!!